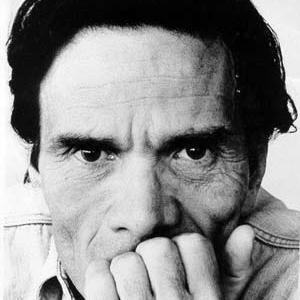

| Pier Paolo Pasolini: poeta, narratore, romanziere, critico, sceneggiatore, regista. In una sola parola Artista, ma prima di tutto Ribelle.

In un secolo in cui “ribellione” o “disobbedienza” sembrano le parole d’ordine di un gran numero di giovani, sembra opportuno, se non necessario, fare luce sul senso di una figura che forse più di ogni altra ha incarnato l’opposizione a una classe sociale, a un modo di fare politica, a un mondo intero in cui sempre meno si riconosceva e sempre meno lo accettava. Lo stesso mondo che forse non lo accetta veramente e non lo riconosce ancora oggi. Figura quanto mai controversa, difficilmente si può inquadrare in una definizione netta, con un attributo univoco.

Ribelle nella sua scelta, alle origini della sua attività artistica, del friulano come lingua poetica. In un secolo in cui finalmente l’italiano standard si imponeva come regola, come lingua aulica per eccellenza, il friulano materno segna un’opposizione precisa, un ritorno alle origini.

Ribelli i suoi romanzi, dove eleva a protagonisti gli adorati “ragazzi di vita”, i giovani delle borgate romane, i piccoli eroi di un mondo nascosto agli occhi dei più, vite semplici e “violente”, dove la crudeltà sembra l’unico modo per sopravvivere e finisce in tragedia ogni tentativo di riscatto. Protagonisti con la loro vita di piccoli e grandi furti, di brutalità; protagonista il loro linguaggio, il loro gergo, così spontaneo e popolare, di sicuro non “letterario”.

Ribelle, ancora, nella poesia successiva, cosiddetta “impegnata”, una poesia sentimentale nel momento in cui offre uno spaccato del suo dolore, del suo pensiero, del suo essere, sempre inquadrati nella Storia, sempre scandagliati dal suo occhio critico, dalle sue analisi spietate, dalle sue accuse impietose.

Ribelle nella scelta dei soggetti cinematografici, nella costante esposizione del corpo umano e del sesso, sempre e sempre più rappresentato in modo “osceno”, come atto che raramente ha qualcosa a che fare con l’amore, più spesso legato alla sopraffazione, fino all’esplosione della violenza del tremendo “Salò o i 120 giorni di Sodoma”, rappresentazione di un potere irrimediabilmente “sporco”, corrotto e teso alla corruzione, alla ferocia, senza possibilità alcuna di riscatto.

Ribelle nella sua vita pubblica e privata. Definito ancora oggi “comunista”, non è in realtà mai stato un comunista ortodosso. Dopo la prima delusione, con la cacciata dal partito in conseguenza di “atti scandalosi” (in sostanza dopo la scoperta della sua omosessualità), non tornerà mai nei ranghi del partito, ma resterà sempre un osservatore quanto mai critico e sempre più deluso, che arriverà nella prima metà degli anni Sessanta a definire “l’Opposizione, potere nel potere”, parlando di “falso dilemma tra Rivoluzione e un’Entità/ che vien detta Centrosinistra – con rossore/dei Linguisti…” (da “Progetto di opere future”, 1963). Si afferma così la forte delusione per le false promesse del periodo glorioso della Resistenza, quando il popolo ha versato il suo sangue in vista di una giustizia più vera, ma per questi “poveri uomini […] ogni sacrificio è stato inutile, servi del tempo”. Riflette così Pasolini, in una bellissima poesia dal significativo titolo “La Resistenza e la luce. Lacrime”, dove non può che constatare, con “doloroso stupore” […] che tutta quella luce,/ per cui vivemmo, fu soltanto un sogno/ingiustificato”.

Un ribelle che non accetta la società e i cambiamenti in atto, che non condivide nulla del corso che la Storia intraprende in quei fatidici anni Sessanta, quando il boom economico arricchisce pochi e lascia ai margini troppi, portando ad uno sviluppo caotico, con ripercussioni sulla stessa società. Una società che muta e lentamente trasforma anche quel proletariato, quella classe povera che aveva creduto mantenere, unica, il profondo senso del sacro e si va invece man mano imborghesendo o almeno aspira a esser tale, perdendo la sua autenticità più vera nell’inseguimento della ricchezza e di modelli borghesi.

La società lo respinge, dal suo canto e lo accusa, lo processa, lo condanna. E la sua più grande accusa è l’omosessualità. Una macchia, per la società, una perversione, quasi una malattia, che giustifica perfino l’atrocità della sua morte.

E Pasolini non respinge l’accusa, non nega, ma sottolinea, non per ostentare, come forse oggi si farebbe, ma per sottolineare la sua diversità e per questo il suo dolore, dolore di essere umano che passa sulla terra senza poter avere esperienza dell’amore e senza lasciare traccia della sua eredità, per l’impossibilità di avere figli. “Io arriverò alla fine senza/ aver fato nella mia vita/ la prova essenziale, l’esperienza/ che accomuna gli uomini, e dà loro/ un’idea così dolcemente definita/ di fraternità almeno negli atti dell’amore”. E poco più avanti sottolinea “Morirò senza aver conosciuto il profondo/ senso d’esser uomo, nato a una sola/ vita, cui nulla, nell’eterno, corrisponde”. (Da “La realtà”, 1964).

Non c’è, nella sua ribellione, l’accettazione di un’ideologia che viene dall’alto, ma il suo pensiero, che raramente collima con qualcuno, più volte si scontra.

Si è parlato di un uomo che è stato ucciso per le sue abitudini sessuali oppure si è parlato di un poeta ingiustamente assassinato, ma nel coro delle voci non si è ancora fatta giustizia.

Ancora oggi è poco conosciuto, niente affatto rivalutato, se non da poche voci che restano troppo fuori dal coro. Si sa delle sue abitudini sessuali e della sua intemperanza per regole e stereotipi ipocriti e a stento si conosce la sua opera. Ritenuto solo un pervertito, autore di film pornografici e provocatore, anziché poeta, regista, artista geniale e indomito.

Resta nel silenzio della sua rivolta, che sapeva trovare nelle vie dell’arte la sua unica cassa di risonanza. Un urlo che aleggia ancora nell’aria, forte quanto più la realtà dei fatti rivela l’esattezza delle sue analisi e l’attualità del suo pensiero, oggi più di allora.

Resta, impressa nell’immagine del Vangelo Secondo Matteo, nel sacrificio estremo dell’uomo in una società che non lo accetta perché non lo riconosce, davanti ad una madre straziata dal dolore, quel dolore che la sua stessa madre ha rappresentato nel film così bene, e non a caso. Resta il suo grido: “Non c’è più niente/ oltre la natura – in cui del resto è effuso/ solo il fascino della morte – niente/ di questo mondo umano che io ami”.

(“La religione del mio tempo”, 1957-59)

(Articolo di Margherita Serra, pubblicato su Orizzonti n. 28)

Diventa nostro amico su facebook

www.facebook.com/rivistaorizzonti

Seguici su twitter

www.twitter.com/rorizzonti

|